« Ils ont changé mon Defoe »1

[1- La lecture de ce texte prend 6 minutes 74 secondes, il est vivement conseillé d’écouter l’interprétation de Dalida en 1970 pendant les 3:37 premières minutes, puis l’original de Melanie Safka dans les 3:47 restantes pour une expérience multisensorielle incomparable.]

Look what they’ve done to my song, Ma

Il est de ces textes que l’on dégaine lorsqu’on vous demande de parler de vos recherches. Pour moi, jusqu’en 2020, c’était le Journal de l’année de la peste, de Daniel Defoe, dont on fêtera les 300 ans en 2022, trois ans après ceux de Robinson Crusoe, et qui aurait pu être célébré sans pompe, entre connaisseurs, à coups de petits articles universitaires bien sentis – peut-être un encart dans le Lancet et certainement un article dans The Guardian. Dégainer Defoe face aux sceptiques pour asseoir mon sujet (les croisements entre médecine et littérature au XVIIIe siècle) par la mention de l’auteur de Robinson Crusoe était un plaisir de pots de fin de colloques, de vulgarisation en famille ou de ces tours de table de début de réunion.

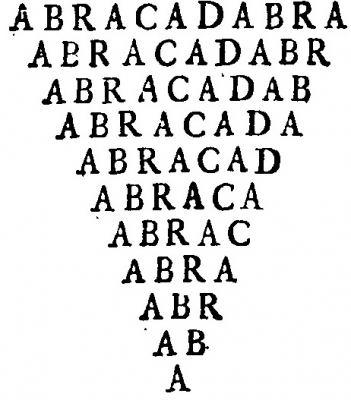

Ni connu ni inconnu, le Journal de l’année de la peste (Journal of the Plague Year) était de ces livres qu’il fallait lire, vous disait-on, et que l’on commençait, étonnée par les premières pages où sont exposés les Bills of Mortality, ces rapports quotidiens des nombres de morts dans les paroisses, puis que l’on reléguait à la deuxième étagère de la table de nuit après le quinzième cas de mort subite ou de refus de confinement. C’était « mon Defoe », partagé avec les rares spécialistes du monde anglophone qui l’ont si bien étudié, comme Elizabeth Détis ou Emmanuelle Peraldo2. Il faisait le plaisir et l’ennui des étudiants qui se passionnaient pour la peste et se lassaient de l’accumulation de cas et d’anecdote, car dans le Journal, c’est au sein du texte que l’histoire se répète et se décline en micro-histoires d’infections, de morts et de guérisons juxtaposées et enchaînées assez abruptement par le narrateur (« But it was also true that »… « This was the case with »… « But there was still another madness… »). Les étudiant·e·s citaient dans leurs devoirs le magnifique « Abracadabra » qui se réduit sur la page, transformant le texte en amulette que le narrateur avait pris soin de déconstruire dans le paragraphe précédent.

Je me souviens tout particulièrement d’un séminaire où j’ai enseigné le texte en 2009, pendant la pandémie du virus H1N1. Je m’y lançais dans un parallèle maladroit pour montrer que Defoe, comme les journalistes de 2009, investissait dans l’angoisse de ses contemporains, ravivée par la peste de Marseille de 1720 que l’Europe guettait avec appréhension, et qui connut une brève rechute en 1722, l’année de la publication du Journal. L’évolution de l’épidémie de Marseille, où les habitants subissaient/ont subi ? de strictes règles de confinement éditées « en central », depuis Paris, par la monarchie absolue de Louis XV, se lit en filigrane de la réflexion menée – par accumulation, toujours – sur les politiques sanitaires de la ville de Londres en 1665. Écrit rétrospectivement, Journal of the Plague Year, dont la mixité générique est relevée par Marc Porée dans un récent article publié sur AOC, dialogue avec ce modèle absolutiste qui devient ainsi le symbole d’une gestion autoritaire. Defoe, très au courant de la situation politique en France puisqu’il était rémunéré pour publier des articles sur la politique française sous l’égide du premier comte d’Oxford whig Robert Harley3, propose une comparaison franco-britannique à la faveur de ces derniers. Il raconte la peste de 1665 en démontrant l’échec des règles de confinement qui poussent les familles bien-portantes confinées avec leurs malades à s’échapper ou à tuer les malades ou le garde (watchman) posté près de la porte d’entrée. J’éviterais aujourd’hui de dresser un parallèle hâtif entre les deux situations, pour des raisons théoriques et émotionnelles. D’une part, les parallèles historiques sont une planche savonneuse pour la majorité des historien.nes, et je ne crois être de celles qui savent trouver les adhérences méthodologiques pour m’y risquer. D’autre part, je ne saisissais pas la gravité de la maladie liée au virus H1N1, trop éloignée de moi pour être véritablement menaçante, sans parler de celle de la peste, et je décrivais, me semble-t-il aujourd’hui, la maladie avec une certaine légèreté, accordant au récit littéraire plus d’importance qu’aux angoisses existentielles du narrateur et aux descriptions du saisissement physique des victimes.

well it’s the only thing that I could do half right and it’s turning out all wrong, Ma

Comme de nombreux·ses historien·nes de la médecine, philosophes du soin et littéraires spécialistes des questions rassemblées sous le terme « humanités médicales », je tâche de maintenir une position éthique et intellectuelle ambivalente et difficilement tenable lors de la pandémie de 2020. D’une part, on est tenté de profiter de la pandémie pour faire valoir ses recherches et trouver quelque chose à dire sur la « situation sanitaire », même si on a l’étrange impression de marcher sur des œufs. D’autre part, force est de constater qu’un grand nombre de collègues non spécialistes s’expriment avec pertinence et profondeur sur « mon » sujet sans pour autant être passé·es par le filtre des humanités médicales. Je souhaitais pour ma part éviter quatre grands écueils : la comparaison (parallèles et jeu des sept différences), la mise à plat de toutes les épidémies (c’est contagieux), la fausse profondeur historique (« de tout temps, l’homme ») et la prescription (« il faut lire Defoe »). Le temps de rassembler quelques lectures, finir mes autres articles – car l’épidémie n’est pas au centre de mes spécialités, ni d’ailleurs celle de la grande majorité des chercheur·ses en humanités médicales – de nombreuses voix s’étaient fait entendre dans la presse classique, les nouveaux médias, les blogs et plateformes de diffusion académique comme The Conversation, AOC ou La vie des idées.

Le Journal de l’année de la peste avait refait surface et je retrouvais ma petite mélodie sur Defoe dans les répertoires de tous les journaux. Au moment du confinement, la page de titre de l’hebdomadaire « Le Un » citait l’exil de Londres à la mi-juin 1665 (« But at the other end of the town their consternation was very great: and the richer sort of people, especially the nobility and gentry from the west part of the city, thronged out of town with their families and servants in an unusual manner […] indeed, nothing was to be seen but waggons and carts, with goods, women, servants, children, &c.; coaches filled with people of the better sort and horsemen attending them, and all hurrying away. ») Dans The Conversation, Defoe est abordé avec d’autres « grands écrivains » de la peste ou bien présenté en contexte comme une « leçon » du passé. Largement remise en cause par l’article de Gaëtan Thomas et Guillaume Lachenal, l’idée selon laquelle l’histoire des épidémies (peste, grippe espagnole et SIDA) nous permettraient de mieux comprendre – ou anticiper – l’épidémie du COVID-19 est désormais passée de mode (en moins de trois mois) et les journaux se tournent vers d’autres parallèles comme celui les épidémies animales.

Ils ont changé, mon tempo, Ma

Dans la temporalité de l’écriture, le contexte de Marseille est crucial : il incite à la préparation des corps, de l’âme, et Defoe semble vouloir, lui aussi, tirer des leçons de la précédente épidémie. Le texte de Defoe fonctionne comme un diptyque avec Due Preparations for the Plague, qui paraît six mois plus tard.3 Le Journal, écrit depuis la culture protestante non-conformiste (dissent), rompue à percevoir l’écart entre le discours officiel et la réalité des pratiques, prône l’observation située, chiffrée et documentée. Defoe, presbytérien et « maître des fictions », comme le titre Maximilien Novak dans sa biographie, rassemble les récits édifiants piochés dans la mémoire de sa famille, dans les écrits médicaux, et depuis le point de vue du narrateur célibataire fictionnel qui risque sa vie pour satisfaire la curiosité du lecteur et offrir une série de témoignages qui sont autant d’entrées dans le corps et l’âme de ceux et celles qui n’ont pas préparé leur mort, faisant écho à la réflexion proverbiale d’un autre dissenter, le Quaker d’un roman paru un an plus tôt : « It is because Men live as they were never to dye, that so many dye before they know how to live. »5

En contrepoint, Due Preparations for the Plague est écrit sur le mode prescriptif pour inviter le lecteur, dont l’âme a probablement été sensibilisée par l’identification avec les victimes de la peste que permet la lecture du Journal, à fortifier sa santé tout en préparant l’éventualité de sa maladie et de sa mort soudaine. À mi-chemin entre le sermon, le livre de prières et le manuel de médecine domestique, Defoe mène habilement ce genre prescriptif qui lui est aussi familier que les récits d’aventures, puisqu’il l’a amplement abordé tout au cours de sa vie, depuis la conduite d’un foyer (The Family Instructor, 1715) jusqu’aux négociations commerciales (The Complete English Tradesman, 1726). Il insère de multiples dialogues et anecdotes dans son texte pour mener des expériences de pensée ou résoudre des dilemmes sur l’exode, la contagion et la protection des siens pour un lectorat avide de manuels domestiques et de sermons – le genre littéraire le plus en vogue de l’époque.

Chaque histoire porte un exemple de bonne ou mauvaise conduite sanitaire et morale : un homme ayant organisé son propre confinement avec sa famille et répandu dans sa maison de la poudre à canon censée purifier l’air s’inquiète du silence de son aimable portier, Abraham, qui ne répond plus depuis vingt-quatre heures. La veuve d’Abraham (« I am his poor widow ») vient alors annoncer la triste nouvelle, et l’homme s’inquiète de plus belle : « if you are in such condition, good Woman, why did you come out ? » Mais la femme lui amène un autre portier, immunisé : « he is one of those safe Men for he has had the distemper, and is recovered, and is out of danger, or else I would not have brought him to you. » L’éventualité de la maladie est saisie dans la globalité des pratiques du corps, comme le veut le renouveau hippocratique de la fin du dix-septième siècle. Ainsi le régime et les aliments créent-ils des terrains plus propices à l’épidémie et la mauvaise habitude qu’ont les Anglais de dévorer leur gibier à peine cuit les entretient dans une culture de l’intempérance qui fait le lit du développement de la peste :

I say, when Strangers see us feeding thus, they must be allowed to take us, as they do, to be, if not Cannibals, yet a sort of People that have a Canine apetite ; and it was the modestest thing I could expect of them, when in Foreign countries, I have heard describe the ways of feeding in England, and tell us that we Devour our meat, but do not Eat it, viz. Devour it as the beasts of Prey do their meat with the Blood running between our Teeth.6

Le dernier livre en date sur la contagion au xviiie siècle, paru en mai 2019, Rotten Bodies, de Kevin Sienna, analyse les propositions de mise en quarantaine à l’écart de la ville que Defoe déploie pour ses populations de prédilection : les prisonniers, les pauvres, les célibataires, les prostituées.7 Moins connu et jamais traduit depuis le dix-huitième siècle, le texte des Préparations éclaire la perception religieuse, morale et médicale de Defoe sur la peste plus encore que les rapports détaillés du Journal.

Ils ont traduit ma chanson, Ma

Le Journal, objectifié par mes recherches, me résiste et m’échappe. J’ai beau marmonner qu’il faudrait compléter la lecture par celle des Préparations, le Journal s’en tire très bien tout seul et prend la belle place , celle du second titre au hit-parade des récits de peste, texte que l’on brandit pour contrer, en France, le grand récit qu’on croit trop connaître – on a lu Camus pour le bac, mais on n’a lu de Defoe que Robinson. C’est bien malin, et j’arrive trop tard. Lorsque Dalida entonne le tube international « Ils ont changé ma chanson », elle traduit, réécrit et réinterprète le succès de Melanie Safka, autrice compositrice américaine, tout en insistant justement sur l’autorialité (« mon tempo », « ma musique », « mes mots »), là où la chanson d’origine rappelle l’impression de vide qui découle de la spoliation (« Look what they done to my brain : well they picked it like a chicken bone and I think I’m half insane »). La traduction chantée par Dalida, dans la continuité du vers écrit en langue française dans la version originale, oublie la strophe la plus complexe de la chanson de Melanie Safka où elle imagine pouvoir se perdre dans un livre – y vivre – et ignorer ainsi l’expérience de la dépossession :

I wish I could find a good book to live in

wish I could find a good book

well if I could find a real good book

I’d never have to come out and look at

what they done to my song

Ce livre impossible, qui rafraîchirait ma tête des récits épidémiques passés et présents comme celles des autruches (c’est pour trouver la fraîcheur qu’elles enfouissent leur tête dans le sable) est l’expression d’une nostalgie pour une création idéale, un autre monde qui m’aspirerait pour ne pas faire l’expérience frustrante et instructive de voir le génie d’interprète – ou la chance du débutant ? – parer de lucidité les textes des autres sur les objets auxquels je me heurte depuis longtemps. Pour Melanie Safka, une des trois femmes à paraître sur la scène de Woodstock en 1969, le tube l’emportera – malgré Dalida, ou grâce à elle – car les gens achètent bien des larmes, comme le dit la chanson (« Well, if the people are buying tears, I’m gonna be a rich girl some day, Ma »).

Université de Paris, LARCA, CNRS, F-75013 Paris, France

En délégation à l’IHRIM – UMR 5317 pour l’année 2020-21

1- La lecture de ce texte prend 6 minutes 74 secondes, il est vivement conseillé d’écouter l’interprétation de Dalida en 1970 pendant les 3:37 premières minutes, puis l’original de Melanie Safka dans les 3:47 restantes pour une expérience multisensorielle incomparable.

2 – E. Peraldo, ‘Telling Figures and Telling Feelings: The Geography of Emotions in the London of Defoe’s Journal of the Plague Year and Due Preparations for the Plague (1722)’, XVII-XVIII. Revue de La Société d’études Anglo-Américaines Des XVIIe et XVIIIe Siècles, 69, 2012, 167–83. E. Détis, Daniel Defoe Démasqué Lecture de l’oeuvre Romanesque (Paris : L’Harmattan, 1999).

3- Fonction à peu près équivalente à celle de premier ministre aujourd’hui.

4 – Voir T. Chi Wing Lau, « What Preparations Are Due? », Lapham Quaterly, 13, 3 (Summer 2020). https://www.laphamsquarterly.org/epidemic/what-preparations-are-due

5- D. Defoe, The Life, Adventures and Pyracies of the Famous Captain Singleton (first published 1720) (Oxford: Oxford University Press, 1990), p.258. On trouve beaucoup de Quakers dans les romans de Defoe, et leur raisonnement moral, parfois contradictoire, sert de commentaire sur les actions des autres personnages.

6 – D. Defoe, Due Preparations for the Plague, as Well for Soul as Body. Being Some Seasonable Thoughts Upon the Visible Approach of the Present Dreadful Contagion in France (London, 1722), p. 45.

7 – K. Siena, Rotten Bodies : Class and Contagion in Eighteenth-Century Britain (Yale University Press, 2019).